ほたるびのごとくかがやくかみ

歴史、古代史、信仰や神々の伝承なんかを読んだり調べたりしていると、「あぁ、ニンゲンって愚かだな~~」と、何とも言えず味わい深い感じがしてオモシロい。

私は、「神様」も「天使」も人間がつくった壮大なフィクションだと思ってる。それは自然の中に垣間見える「なんかすげぇチカラ」を「存在しない」と言って否定してるわけじゃなく、奇跡なんか信じないと言ってるわけでもなく、科学で統計で「実測」できないからウンヌンというハナシでもなく。

ありて あるもの。

私はそのフィクションや「物語」が大好きだし、神社仏閣の神聖さを感じるし、神様や天使やなんかすげぇチカラとかいう存在と、ニンゲンの関係性がどう変化して、これから先どう折り合いをつけていくのかに、とっても興味がある。

日本書紀では天孫降臨(天から神様チーム日本に降り立った伝説)以前の日本をこう言い表す。

多に蛍火の光く神,及び蠅声なす邪しき神あり。

復草木咸に能く言語有り。

ふんわ、ふんわ、と、まつろわぬ神々。蛍火のかがやくようにほっと点いて(憑いて)ほっと消える不安定なもの。

「もの」ってのは、物質的な存在(物)や誰か(者)という意味以前に、もっと根源的な存在感(タマシイ)を表すコトバだったというハナシもあったっけ。

すごく漠然とした、サムシングでありサムワンでありスピリットでもある、日本語らしい淡いすてきなコトバだな~って思う。

その存在感たるや「蠅声なす(さばえなす)」「能く言語有り(よくものいうことあり)」と表現されるほど。草も木も石も、よく喋っていた。人にもその声が聞こえていた時代があった。

「信仰」とか仰々しい言い方をしなくても、自然に耳を傾ける姿勢を大切にして生きていた、ただそれだけなのかもしれない。いや、「自然」という言葉自体が輸入されたコトバ(※)だから、そもそもわざわざ言葉にして取り上げる(考える)必要がないほど、自分の生活と、命と、一体のものだったんだろうな。

自然に対する敬意、愛情、一体感は「アニミズム(汎神論)的な原始信仰」と言われる。これはめっちゃ西洋的な視点なや、って思う。

西洋的な捉え方だと、「アニミズム」は幼児の特性なのだよ。未熟で「わかっていない」思考レベルの特徴として、そう習う。

『雲を測る男』

ニンゲンはコトバを得て以降、「論理的な思考(ロジック)」を発達させてきた。コトバは意味を分かつもの、境界線を与えるもの、「わかる」ための道具(これまた西洋的な捉え方)なわけで。

論理的(科学的)に考えると、蛍火のようにふんわふんわと曖昧な、淡い存在はどこかで線引きをしないといけなくなる。線引きされて輪郭をハッキリさせると、すでにその存在はもとの「もの」じゃなくなってる。

ロジカルに考えると、汎神論は一神論に「進化」する。ロジカルに考えると、進化した一神論のほうが成熟した考え方なんであって、汎神論は幼稚なのだ。

誰もが「もの」の声を聴ける時代があった。草や木や石や、水や空気、そういった「もの」の声をキャッチできる能力が当たり前に会った。

「もの」の持つふわふわっとしたチカラは昔から生活に応用していたんだろうけど、ニンゲンが社会という大きなグループを作るようになると、より大きな力を安定して引っ張り出したいと思うようになる。

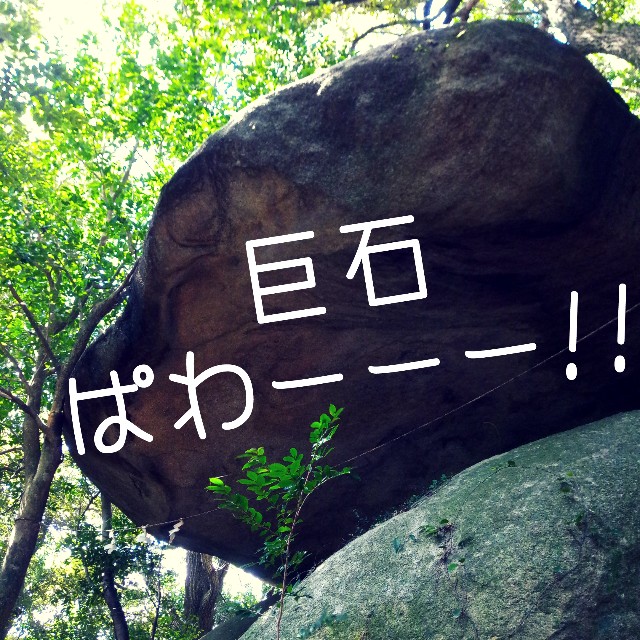

「もの」は石や樹に憑く。ふんわふんわと、蛍火のように、ついたりきえたりする。消えたからと言って存在しないわけでなく、ついたときに近くに感じるってだけなんだけど。

巫女やら神職、シャーマンは「もの」を呼び出したり、呼び出した「もの」の声を聴いたり、チカラを受け取る能力に長けた人。

そのうちそういったポジションや役割自体が神聖視されて、神と同一視されていく。「神様」の誕生はここらへんじゃないかな~。

今も、そういう役割や能力が過剰評価されている(もしくは極端に拒絶されたり)気がする。そんでもってそれって、すごく「あやうい」ことだと思う。

「諏訪」や「出雲」の歴史ミステリーを追いかけていると、そういうニンゲン的な部分が神様(という物語)の中にたくさん見えてくる。

「諏訪」の場合、わかりやすく神職=現人神(あらひとがみ)、ポジションがいつの間にか祀られ崇められる対象になってるんだもんね。ニンゲンのパワーゲームに利用された、フィクション。

フィクションは人を強くする。そこに力が宿る。それもまた、神のなす業なのかね。

日本の象徴である例の一族も、そういうことなんじゃない。

ヒノミコ、ヒの神を祀る神職のトップが、ご先祖様だった。神様本体ではないけど、神様の力の媒体となっていた一族。いつのまにか同一視され、神聖視されて、神話になってる。(ひみこさまーーー!!)

同一のフィクション(物語)を持つメンバーが、同一の力を持つ共同体になる。これが、信仰が中心だったクニのカタチ。

小さな共同体で言えば、「家族」もそう。

家族って同じ物語を生きる共同体。ノンフィクションというフィクション。

ネイティブアメリカンで言えば、トーテム。

「動物」というシンボル(=トーテム)で繋ぐ。

トーテムは便利。イメージは言葉よりダイレクト。ヤタガラス、ヘビや龍は、イメージをピンポイントに絞って立体化させる装置。つまりトーテム。

トーテム(物語)で繋がる共同体の目印が、鏡や剣といった神宝、それから入れ墨。あと、服飾。鳥の羽かざりとか、しっぽとかね。

古事記、日本書紀で出てくる動物は、その動物をトーテムとして一体化した共同体の長なんじゃないかな。

神社は「依り代」を守る場所だった。巨石だったり、神聖なスペースだったり、人だったり。ただそれだけなんだけど、いつのまにか「社」が拝まれるようになった。

そこに神様はいない、とまでは言わないけど。

そこに「神様」と呼ぶなにかが降りてくることもあるだろうし、その場の「氣」(っていうのかな?)が他の場と違うってのはよくあるし、そこからチカラをもらえたりすることは確かにあるから。

ありて あるもの。

見て聞いて触れる3次元空間とは、また別の空間(次元?)の存在。

次元が違うって、高低で説明されるせいで「次元(波動)が低い=低等=ヨクナイ」「次元(波動)が高い=高級=ヨイ」ってイメージになっちゃってる気がするんだけど、それって汎神論から一神論に向かう過程で「一神論(ワレワレの拝む神)こそが優れている=ワレワレのほうが優れている」って言う理屈と変わりないじゃんって思う。

一方方向じゃないんだよ。

一方方向じゃない。時間も、一方方向じゃない。ベクトルはバラバラ、蛍火のごとくかがやくもの。

世界は、コトバほどにはわりきれないんだよ。善とか悪とか。意外に、境目がぼんやりしていて、こっち側とあっち側、みたいに分かれちゃいない。

陰と陽だって、さきっちょでつながってるし。

「だからなんだ」って、ハナシなんだけど。

朝からツトトトトトと思いついたこと、書き留めておきたいと思っただけ。

↑読みかけ

↑書きコトバが生まれてから人間の世界観が変わった。そういえば、音楽の力(現代じゃ想像もつかないくらいの威力がある「音」の持つマジカルなチカラ)についても書いてあったっけ・・・